Il lavoro invisibile di chi fa spettacolo

Segnaliamo l'articolo di Eliana Como, ricercatrice FDV-FIOM "Il lavoro invisibile di chi fa spettacolo", originariamente pubblicato su Left a questo link.

L'articolo fa riferimento ad una indagine, attualmente in corso, FDV-SLC dal titolo "Scena e Schermo". QUI il questionario da compilare.

QUI il link alla puntata di Left Talk (il podcast di Left) in cui Eliana Como parla dell'inchiesta FDV-SLC in corso.

Scena&Schermo. Il lavoro nel mondo dello Spettacolo.

Un questionario di SLC Cgil e Fondazione Di Vittorio per accendere i riflettori sui lavoratori e sulle lavoratrici del cine-audiovisivo e del live.

Chi recita, chi canta, chi suona, chi balla. Chi dirige, chi trucca e chi “parrucca”. Chi monta le scene, chi fa le luci, chi l’audio. Chi fa il montaggio e chi fa il doppiaggio. Chi fa il casting, chi fa la scenografia, chi la fotografia, chi la coreografia. Chi fa i costumi, chi fa cabaret, chi “funambola”, chi presenta. Chi fa la comparsa, chi lo stuntman, chi la maschera. Insomma, tutti e tutte coloro che lavorano nel settore del cine-audiovisivo e dello spettacolo dal vivo.

È a tutte e tutti loro che è rivolto il questionario online promosso da SLC Cgil insieme a Fondazione Giuseppe Di Vittorio presentato a Roma il 17 maggio (qui il link per compilarlo: https://www.indaginifdv.it/index.php/117869). L’obiettivo è “accendere i riflettori” sulle condizioni di lavoro di un settore tanto bello quanto complesso e fragile, di cui si parla poco dal punto di vista del lavoro.

Il nostro patrimonio culturale e artistico è unico al mondo, una fonte inesauribile di ricchezza, bellezza e talenti. Il settore del Cine-audiovisivo e del Live è un bene comune, riconosciuto anche dall’articolo 9 della Costituzione, su cui, però, il paese, da tempo, investe poco e male e con ricadute minime su quello che invece dovrebbe essere un tema centrale: cioè la valorizzazione delle tante e diverse competenze di chi lavora, i loro diritti e la garanzia di un livello di welfare, che tuttora manca, in grado di rispondere ai bisogni di questo mondo, strutturalmente condizionato dalla discontinuità del lavoro.

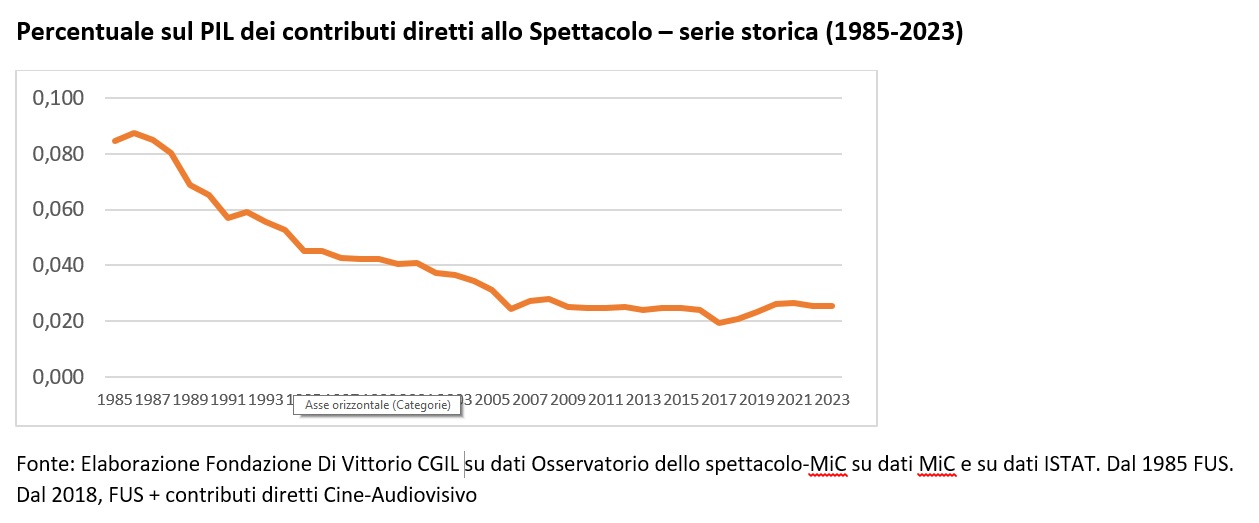

I dati sulla spesa pubblica sullo Spettacolo (contributi diretti a Cine-audiovisvo e Live) sono disarmanti, inesorabilmente in diminuzione in rapporto al PIL da 40 anni: nel 2023, la somma dei fondi del FUS (il Fondo Unico per lo Spettacolo) e dei contributi diretti del Cine-audiovisivo sono stati soltanto lo 0,025% del PIL (niente in confronto all’1,57% speso in armi nello stesso anno… ci pensate che bello se nel mondo intero si facessero più spettacoli e meno guerre!).

Pochi investimenti pubblici, quindi, poche tutele per chi lavora nel settore. Ma quanti sono i lavoratori e le lavoratrici coinvolte? E soprattutto, come lavorano? Cosa c’è dietro la patina dorata di questo mondo del lavoro che nell’immaginario collettivo spesso si fatica a percepire come tale?

Molti problemi esplosero in modo emergenziale nel 2020, ma esistevano da sempre e chi lavorava nel settore lo sapeva bene: i contratti discontinui, le prove non pagate, la formazione non garantita, la difficoltà di programmare gli impegni futuri, la necessità di svolgere più lavori contemporaneamente e, soprattutto, la discontinuità di reddito e tutele per i periodi di non lavoro. Passata la fase di emergenza, è il momento di riflettere sul settore e provare a individuare le risposte a problemi vecchi e nuovi.

Il primo problema è che questo mondo sfugge persino alle statistiche. Anche l’Istat riconosce che è difficile rispondere alla domanda “quanti sono i lavoratori e le lavoratrici dello Spettacolo”, perché il lavoro è molto discontinuo, il contratto a tempo indeterminato quasi inesistente e la necessità di un secondo lavoro spesso la norma. È come se in fondo, persino le statistiche finissero per chiedere quello che questi lavoratori e queste lavoratrici di sentono ripetere spesso: “sì ma a parte lo Spettacolo, tu sul serio che lavoro fai?”

Ed è proprio da qui che parte l’indagine. Quello dello Spettacolo è un lavoro bello e creativo certamente, ma è un lavoro. E come tale pretende diritti e tutele. Il fatto che il Ministro Giuli, recentemente, abbia stigmatizzato le lavoratrici e i lavoratori del coro della Fenice di Venezia per essersi rifiutati di suonare l’Inno d’Italia per 35 euro lordi per due giorni di lavoro, la dice lunga. In quel “tanti avrebbero suonato gratis” del Ministro è racchiusa tutta l’incapacità della politica di considerare questo un lavoro e soprattutto il disprezzo nei confronti dei loro diritti e della loro dignità.

Dalle elaborazioni svolte dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil sui dati Istat e Ex Enpals, si arrivano a contare circa 140mila lavoratori e lavoratrici che riescono in modo più o meno misurabile a lavorare in questo settore. Sono comunque discontinui e alternano periodi di lavoro a periodi di non lavoro, ma sono almeno riconoscibili e svolgono questo lavoro in modo abituale, seppure con tante difficoltà.

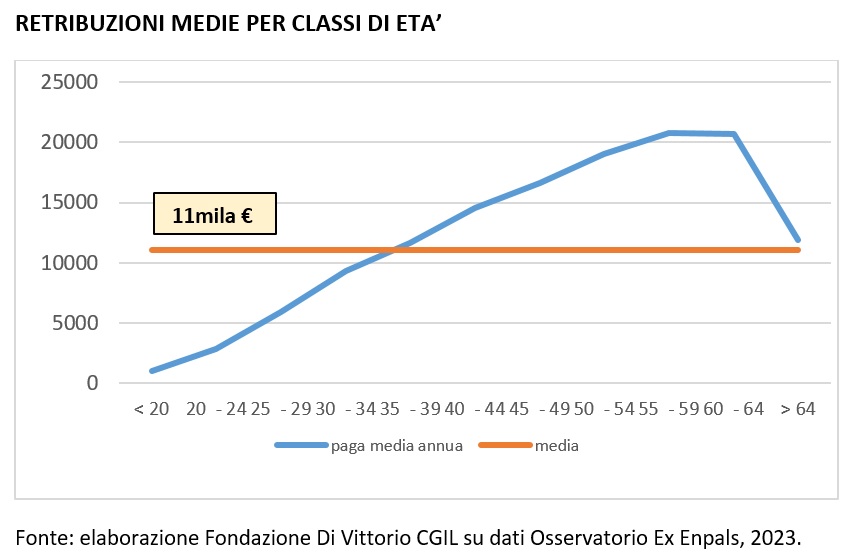

Intorno a questo nucleo centrale c’è, però, una platea molto più vasta di persone che vorrebbe svolgere questa professione ma resta ai margini (i dati INPS riferiscono di un totale complessivo, compreso il nucleo centrale, di 310mila persone nel 2024). Sono soprattutto i più giovani (fino a 35 anni), ma non soltanto. Sono i più a rischio, intrappolati in gavette infinite e doppi lavori, più o meno forzati ad accettare qualunque condizione (lavori non pagati o pagati molto poco), stretti tra la prospettiva di “abbandonare il proprio sogno” o rassegnarsi a una condizione di fortissima precarietà e lavoro povero (dai dati si vede chiaramente che la gran parte di chi ha meno di 35 anni guadagna molto meno della media). Con pochi diritti e senza tutele sociali, il rischio è che vada avanti non chi è più bravo, ma chi se lo può permettere perché ha una famiglia alle spalle.

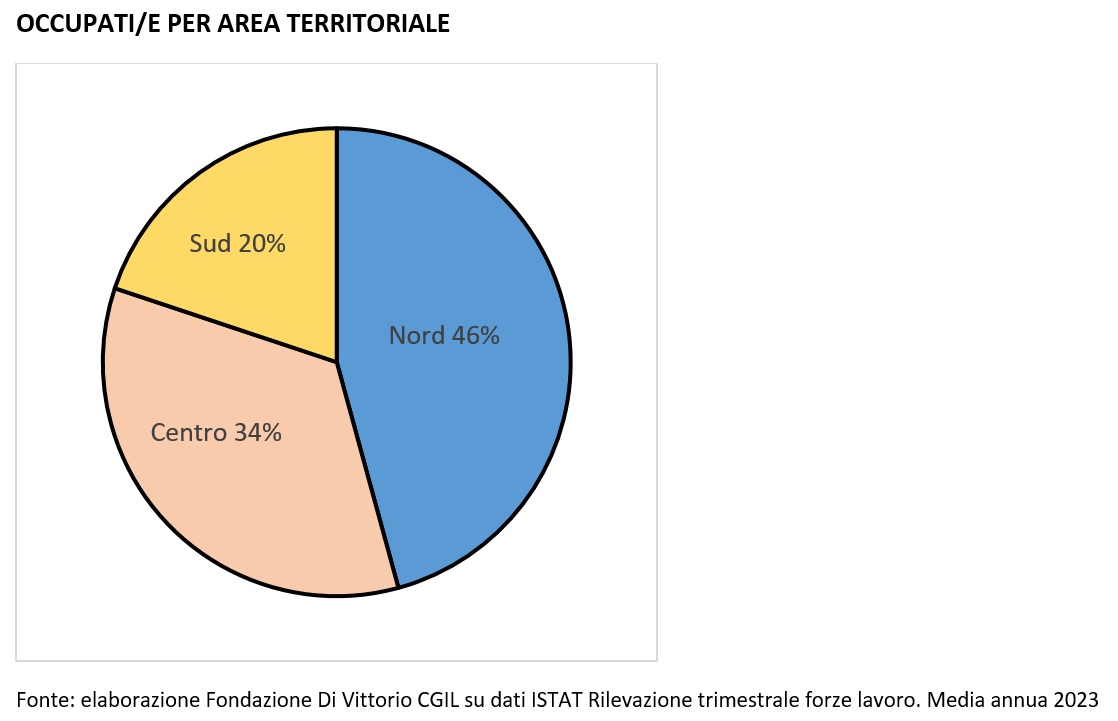

D’altra parte, dai dati statistici emerge anche una marginalità territoriale molto marcata. Meno del 20% dell’occupazione dello Spettacolo è al Sud e con retribuzioni medie annuali più basse della media anche del 30%. Al Sud mancano le fabbriche e i servizi, ma evidentemente anche lo Spettacolo. E questo non è meno grave.  .

.

Del resto, la frattura non è soltanto tra Centro-Nord e Sud del paese, ma, più in particolare, tra centro e periferia. O meglio, tra le due grandi aree metropolitane di Roma e Milano e tutto il resto del paese: oltre il 30% degli occupati nel Live è tra Lazio e Lombardia, percentuale che arriva a circa l’80% nel Cine-audiovisivo.

I dati presentati da SLC Cgil e Fondazione Di Vittorio parlano anche della presenza delle donne nelle varie professioni. Le donne guadagnano in media il 21% in meno dei colleghi uomini, sia dove sono la maggioranza, sia dove faticano a entrare. Per esempio: le truccatrici sono di gran lunga la maggioranza del gruppo (80%), ma comunque guadagnano il un quinto in meno dei colleghi; le direttrici d’orchestra, d’altra parte, sono solo il 22% della categoria e guadagnano quasi la metà (41% in meno degli uomini).

(I dati presentati da Fondazione Di Vittorio su https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/articles-attachments/2025-05/Eliana%20Como_ScenaeSchermo_0.pdf)

Il vero cuore dell’indagine, però, è quello che verrà dopo, con il questionario online, che servirà a raccogliere tutti quei dati sulla condizione di lavoro che oggi non ci sono: le retribuzioni, la discontinuità del lavoro, i tempi non riconosciuti per la preparazione e lo studio, la mancanza di tutele, la difficoltà di programmare il futuro, i ritmi e gli orari nei periodi di lavoro, le condizioni di salute e sicurezza, le molestie, il rispetto dei contratti nazionali, l’impatto della crisi del Covid. Problemi vecchi, ma anche nuovi. Una parte significativa del questionario è dedicata, infatti, al tema dell’Intelligenza artificiale sul settore. In particolare nel cine-audiovisivo, ma anche nel live, soprattutto nel settore della musica, le nuove tecnologie impongono una riflessione attenta, sia rispetto alla condizione di lavoro e alla tutela di professioni autoriali e artistiche che rischiano di essere sostituite dalle macchine, sia rispetto alla qualità della produzione artistica. Fino a che punto siamo disposti a delegare ai computer anche il lavoro creativo e artistico?

Al questionario online, pensato come strumento di ascolto e mezzo per dare voce ai lavoratori e alle lavoratrici del settore, si affiancheranno una serie di interviste per andare in profondità sui temi più complessi. La scommessa, rispetto anche a precedenti lavori di indagine (nel 2017 SLC e FDV realizzarono una indagine simile ma soltanto sul lavoro più propriamente artistico del Live, Vita da artista), è quella di tenere insieme i due settori - il Cine-audiovisivo e il Live - per provare a costruire una base comune di conoscenza e, soprattutto, elaborare elementi comuni di rivendicazione sindacale e contrattuale.

Dai teatri, ai set cinematografici, le pubblicità, i documentari, i palchi, le fiere, i circhi, i cabaret, i locali notturni, gli esercizi cinematografici, le scuole, fino all’arte di strada e alle forme di spettacolo sul web. Tante professioni, tanti talenti, tanti mestieri, tutti necessari alla realizzazione dell’opera finale, che sia un film, uno spettacolo, un concerto o qualsiasi altro spettacolo. E tutti alle prese con la condizione strutturale di discontinuità del settore e con la mancanza di investimenti strutturali e di adeguate misure di welfare per i periodi di non lavoro, ma anche per la preparazione e la formazione che molte di queste professioni rendono necessaria.

Chi ne fa parte, compili il questionario. È un primo passo per raccontare la propria condizione e contribuire a rendere protagonista un pezzo del mondo del lavoro tanto bello quanto fragile.